復建調査設計株式会社

相談役

來山 尚義

■デジタルツイン取り組みの経緯

当社は、令和4年から業務提携先のアジア航測(株)と都市の高精度3次元地形データをベースに地域情報を可視化・重畳化し、住民や事業者、来街者等に様々な情報サービス提供を行うための「広島駅エリアデジタルツインプロジェクト」の取組みを開始しました。

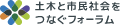

その取組みの成果として、令和5年3月には、エリアマネジメント活動を持続的かつ効果的に推進するための支援ツールとなる、地域情報プラットフォームを開発しました。(右図)

本プラットフォームは、視認性に優れた3D ビューワと意思決定を支援するダッシュボードから構成され、統計情報や災害情報、エリマネ活動情報等のさまざまな情報を統合的に管理することができます。これにより、活動成果のわかりやすい可視化や、活動履歴の蓄積や効果の定量的な評価、新たな企画立案における討議などを通じた関係者への情報共有等、エリマネ活動における合意形成の促進が可能と考えています。また、汎用性の高いプラットフォームであることから、自治体が抱えるさまざまな社会課題に対しても、効果的な活用が期待できます。

デジタルツインとは、現実世界に関する様々なデータを、サイバー空間上で「双子」であるかのように再現する技術です。

(URL:https://www.mlit.go.jp/plateau/use-case/uc23-10/)

■まちづくり共創アクセラレーションの取組み

高精度な3次元地形データベースや、開発したプラットフォームをさらに有効活用するためにアジア航測(株)と検討を重ね、活用方法とビジネス実装までのアイデアを広く探索するために、今年度(令和7年度)に両社でスタートアップ企業や個人などを巻き込んだ「共創アクセラレーション」を実施することとしました。

本アクセラレーションは、両社ともに初の試みであり、社外の専門会社の協力のもと、企画段階から議論を重ねて進めました。

そして両社内での合意を得たのち、5月から社外に向けた募集を開始しました。

この共創プログラムは、地域社会の課題を解決し、未来社会をつくる、ということをテーマにするもので、今回は「デジタルツイン」を使うことを条件としていますが、今後も同様のイベントを開催していくことも想定し、「Urban Innovation Challenge(UIC)」というイベント名を付けることとしました。広島市(特に駅周辺)のデータ基盤を使うことをメインにし、最終発表会の場も広島市内で実施することから、「Urban Innovation Challenge(UIC)HIROSHIMA 2025」と銘打ちました。

この募集方法についても、様々な議論を重ね、通常の自社ホームページにニュースリリースを掲示するほかに、「Peatix(ピーティックス)」や「Connpass(コンパス)」という、この手のピッチイベントやアクセラレーションプログラムの告知で多く利用される専門サイトへの掲載も行いました。(下図)また、デジタルツインとの親和性がありそうなベンチャー企業や個人にもSNSやメール等で案内をしました。

企画当初は十分な応募があるか心配もしていましたが、7月末のエントリー締切時点では、予定通り一次審査をするほど多くの応募があり、最終発表をしてもらうチームの選定結果は、ゲーミフィケーションやナビゲーション、インフラ管理、データ解析など、多様なアイデアのある内容となりました。

最終発表チーム選定後は、ビジネス、技術の各分野の専門家を交えた「メンタリング」という相談や助言などの伴走支援を8月初旬から2ヶ月程度実施し、当初の応募アイデアから、アイデアの解像度向上、データの確保や加工などの実装方法の確認などを行いました。 本稿執筆時点では最終結果は出ていませんが、これらのプロセスを経ながら、9月30日の最終発表会を開催します。

発表会の場所は、この手のイベントに適した雰囲気のある広島市内にあるイベントスペースを使用しますが、会場運営やネットワーキング機会の確保などについても、検討に時間を費やし準備を進めました。

最終審査にあたっては、2社のクローズイベントではありますが、地元ベンチャーキャピタルの代表やプラトーを推進される公的立場の方などにも審査員として参加をしていただき、講評や助言をいただきます。この場を借りて感謝を申し上げます。

建設コンサルタンツ協会が公表された「建設コンサルタントビジョン2025」でもオープンイノベーションで持続可能な未来を創るとのテーマのもと、オープンイノベーションによる事業領域の拡大の必要性に触れられており、本取り組みもその一環に関わるものと考えます。また、本取り組みについては、30代40代の若い年代の社員が主体になって取り組んでおり、将来の建設コンサルタントの取り組みイメージのモデル形成にも役立つものと考えています。