シビルNPO連携プラットフォーム 常務理事/事務局長

土木学会/土木広報センター/インフラパートナーグループ 幹事長

(メトロ設計(株) 取締役)

田中 努

■まず、選奨土木遺産とは

土木学会では、全国の(構造物を中心にした)近代土木遺産の調査を行い、重要な土木構造物を約2800件選び、平成17年に「日本の近代土木遺産」としてまとめました。

「選奨土木遺産」は、この2800件を中心としながら、技術的デザイン的にすぐれたもの、ないしは由来やエピソードが豊富な構造物を、認定・表彰しています。平成12年度から始め、毎年20件程度を選出しています。

■千貫樋(せんがんぴ)とは

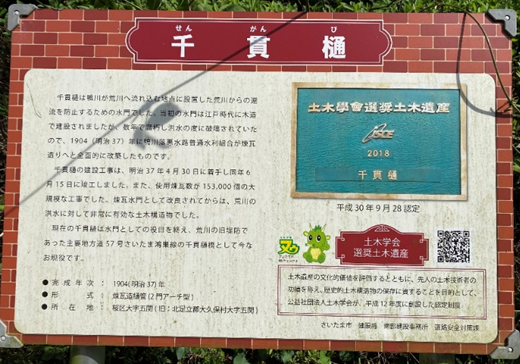

「千貫樋」は、荒川左岸堤に設けられた支川鴨川の排水樋管で、埼玉県さいたま市桜区五関のさいたま市が管理する「千貫樋水郷公園」に続く水路が、県道57号さいたま鴻巣線をくぐる位置にあります。

【左図】土木学会創立110周年記念事業企画「土木との接点をデザインする」の一部として製作された「土木学会選奨土木遺産・デザイン賞受賞作品マップ」のNo.127。<CNCP通信Vol.133,5月号「土木コミュ+IP(インフラパートナー)6」で紹介>http://bit.ly/3UWbNSo

「千貫樋」は、写真1のように煉瓦造樋管(2門アーチ型)で、現在は、水門としての役割を終え、荒川の旧堤防であったさいたま鴻巣線の「千貫樋橋」として現役です。埼玉県内には明治・大正期に建設された煉瓦造樋管が39基現存し、そのうち頂部がアーチ状の煉瓦造樋管は21基で、4連管路が1基、2連管路が2基現存し「千貫樋」がその一つです。残る18基はすべて単管路なので、貴重な樋管です。

「千貫樋水郷公園」にはさいたま市が立てた説明板(写真2)があり、それと文末のサイトの情報によると、「千貫樋」は荒川からの逆流を防止するための水門で、最初の水門は江戸時代に木造で建設されましたが、数年で腐朽し洪水の度に破壊されていたので、1904(明治

37)年に鴨川落悪水路普通水利組合が、現在の煉瓦造りへと全面的に改築したものです。

最初の水門は、埼玉県史資料編13によると、弘化四(1847)年、洪水に苦しむ近隣の村々(五関村・塚本村・下大久保村)の名主が連名で、奉行所に建設許可を請願したそうで、文政9(1826)年編集の新編武蔵風土記によると、「銭千貫文で樋管を築造したが、完成しなかったので千貫樋の名を残した。」との記載があるそうです。

当時は荒川の洪水で何度も被災したようですが、煉瓦造りになってからは、荒川の洪水に対して非常に有効な土木構造物だったそうです。

■千貫樋の構造と工事

樋管部は、幅2.4m、高さ1.8~2.3、長さ14.3mで、使用煉瓦数は153千個。基礎の工法は当時一般的だった土台木で、基礎杭として松丸太を打ち込んでから杭頭の周囲に木材で枠を組み、中に砂利や栗石を敷詰めた後に突き固め、その上に捨コンクリートを打設した方式です。松丸太は直径六寸五分(約20cm)、長さ七尺(2.1m)が61本、長さ六尺(1.8m)が176本、計237本が使用されたそうです。

工事は、4月30日に着手し、同年6月15日に竣工しており、荒川の渇水期は11月~2月で、3月から9月まで降水量は毎月増加し続けるので、新年度が始まってから大急ぎで行われたようです。

写真1に見えるアーチを囲む梁・柱は、観音開きのゲートの戸当りで、石造りです。両側4枚の木製の扉が付けられ、荒川の水位が上がると逆流し、自動的に扉が閉まる構造です。

大正9(1920)年、荒川改修に伴い鴨川は合流点が南に移行され、荒川本堤は前出しとなって、千貫樋の治水機能は廃止されました。

■千貫樋の保存

昭和62(1987)年、浦和市(現さいたま市)は、千貫樋周辺の鴨川旧川敷を整備し、千貫樋の名称を冠して「千貫樋水郷公園」としました。この公園は、千貫樋を保存して、2連の樋管の1つ(写真1の右側)を遊歩道としました。写真3のように、公園の広場から「千貫樋」まで、水路の両側に遊歩道が付けられ、市民が水辺や緑に触れることができ、郷土の治水史を身近に学習できる場であり、憩いの場にもなっています。

さらに詳しい情報は、下記のサイトで見てください。なお、建設時の設計図書等が県立文書館に保管されているそうです。

●土木学会関東支部 関東の土木遺産:https://www.jsce.or.jp/branch/kanto/04_isan/h30/h30_8.html

●埼大通り商店会:https://www.saidaidori.com/trivia-top/senganpi/ (←なかなか詳しい!)

●市報さいたま桜区版:

https://www.city.saitama.lg.jp/sakura/001/002/005/2024-1-12/p115238_d/fil/7gatu1.pdf