熱と水で土壌中の汚染物質を無害化「ジオスチーム法」

株式会社鴻池組 土木事業総轄本部

環境エンジニアリング本部 環境技術部

縁田 正美

■はじめに

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、熱や酸、アルカリに強く電気絶縁性にも優れ、戦後「夢の油」として世界中で脚光を浴び、トランス油やコンデンサなどに多く使用されてきました。しかし、1968年に発生した「カネミ油症事件」をきっかけに人体への有害性が判明し、1972年に製造およびその使用が禁止されました。廃棄物として回収されたPCBは、有効な無害化処理方法が開発されるまでの間、全国各所で保管されることになり、2001年には「PCB特措法」が制定され、期限内の処理完了を目指して国主導での対応が続けられています。その一方で、過去の使用や保管の過程で漏れ出したPCBにより汚染された土壌や汚泥の存在が明るみとなり、その処理方法が求められました。

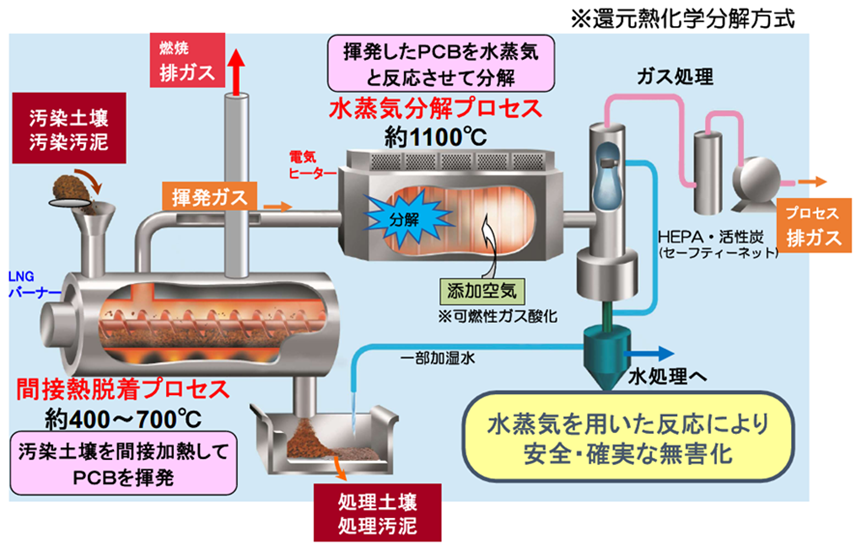

■ジオスチーム法の概要 ジオスチーム法は、PCBが漏れだしたり、浸み込んだりした土壌や汚泥を対象とした無害化処理技術で、㈱東芝、東芝環境ソリューション㈱、㈱鴻池組の3社で共同開発した技術で、環境省の設置したPCB等処理技術調査検討委員会の技術評価を取得しています(産業廃棄物処理事業振興財団HPを参照)。図-1は、ジオスチーム法の処理フローです(詳細は弊社HP参照)。主に①間接熱脱着プロセスと②水蒸気分解プロセスの2つのプロセスに分かれており、①では有害物質を汚染土壌・汚泥から分離し、②では分離した汚染物質を分解・無害化します。その後処理として③排ガスおよび余剰水の処理があります。

※「ジオスチーム」は東芝環境ソリューション㈱の登録商標です。

①間接熱脱着プロセス

間接熱脱着の装置は二重構造になっていて、中に「チャンバー」と呼ばれる気密性を確保した筒状の容器があります。チャンバーの外面をバーナーにより加熱して中を400~700℃の高温にします。このチャンバーに汚染された土壌や汚泥を投入して1時間程度かけて蒸し焼き状態にすることで、水分やPCB・ダイオキシン類等の汚染物質は蒸発(ガス化)させて分離・除去し、土壌や汚泥はきれいになって排出されます。

②水蒸気分解プロセス

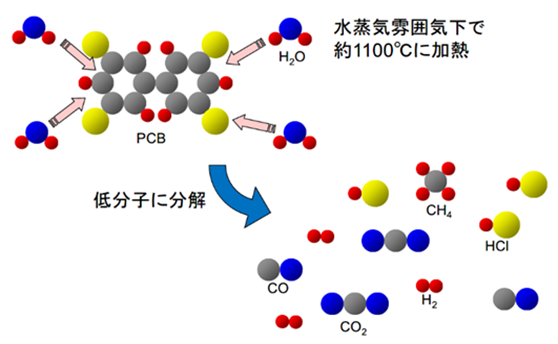

間接熱脱着プロセスでガス化して分離・除去した汚染物質は、水蒸気分解プロセスで分解して無害化します。図-2にPCBの水蒸気分解の模式図を示します。約1,100℃の高温で処理することで、PCBやダイオキシン類等は水蒸気と化学的に反応して、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、水素(H2)、塩化水素(HCl)などに分解されます。さらに、一酸化炭素やメタン、水素などの燃えやすいガスは、さらに酸化されて、水蒸気(H2O)および二酸化炭素になります。

③排ガスおよび余剰水の処理

水蒸気分解プロセス後の排ガスは、水を噴霧している装置内を通して急速冷却して処理します。排ガス中の微量の粒子成分を除去し、水蒸気を水として回収します。また、塩化水素などの酸性ガスも冷却水中に回収されます。冷却後のガスは、セーフティーネットとして、非常に目の細かい高性能フィルタ(HEPAフィルタ)および活性炭を通して大気放出します。

排ガス処理の冷却水は循環使用しますが、回収した水蒸気分の水が余ってきます。これを余剰水といいます。この余剰水には、微量の粒子成分が含まれているほか、処理対象物に水銀などの揮発性の重金属が入っている場合はそれらも含まれているため、水処理装置で粒子成分や水銀などの有害物質を除去します。処理水は処理済物の加湿水として再利用することができます。

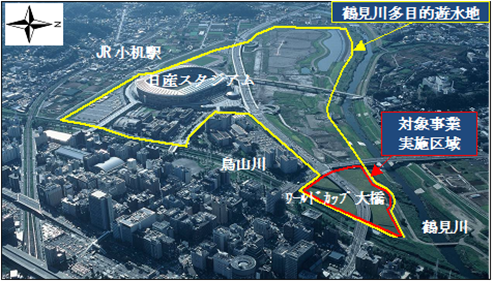

■土木現場への適用事例

横浜市港北区の鶴見川多目的遊水地は、一級河川鶴見川下流域の洪水対策を目的とした遊水地で、建設過程でPCBなどの特定有害物質および異物(木材、プラスチック、がれき類など)を含む土壌が確認され、現地に一時保管されていました。当社は、その汚染物をジオスチーム法により現地無害化処理して外部搬出処分する工事を国土交通省より請け負いました。施設・設備の設計、横浜市条例に基づく環境影響評価、PCB廃棄物処理施設の設置、「異物混入土」の掘削、処理施設の運転、解体を当社が担当し、2013年に約9,250tの無害化処理を完了しました(詳細は弊社HP参照)。

PCBやダイオキシン類などの難分解性物質による土壌や底質・汚泥等の汚染問題は、現在でも各所で顕在化しています。これらの汚染は、その毒性とともに残留性や難分解性が問題となるなど外部搬出が難しい場合があり、今後もジオスチーム法などの現地処理技術が有効な手段となりうるものと考えています。