土木と市民社会をつなぐフォーラム 委員長

土木学会/インフラパートナーグループ 委員長

(㈱株式会社エイト日本技術開発/防災保全事業部/東京支社/防災計画分野)

三村 昇

「土木と市民社会をつなぐフォーラム」では、皆様の活動の参考となる情報を発信していくことを目指して、全国の表彰制度と表彰された活動について調査を行い、成功事例としてその活動内容をとりまとめました。前回(2024年9月125号)、調査の中間報告をしましたが、本稿では、その後実施しました実態把握のためのインタビューや財政面に関する事例調査を中心に、前回と重複する部分もありますが、本調査報告の概要として紹介させていただきます。

1.調査の目的

「土木と市民社会をつなぐ活動」や「土木に関わる社会課題に取り組む活動」を行う全国のNPO等団体が参考となるような優れた活動やノウハウ等をとりまとめて公表することで、そのような活動を少しでも広め、また、そのような活動をしている人たちを繋いでいくことを目的とし、本調査を行いました。

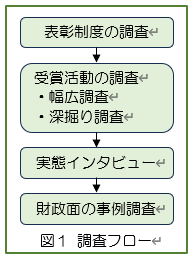

2.調査方法

全国で「土木と市民社会をつなぐ」活動を行っている主体にとって、参考になる優れた(※)活動や良い成功事例を、効率よく効果的に抽出する観点から、本調査では土木関係の表彰制度に着目しました。全国には多くの表彰制度が存在しますが、それぞれ何らかの目的や評価基準を有しており、多数の活動の中から、その基準等に沿って「優れている」と評価された活動が受賞することから、広い意味で優れた活動の一次スクリーニング結果と捉えることもでき、全国の活動主体にとっても参考となる要素が多く含まれていると想定されます。

上記のような考えに基づき、図1に示す調査を行いました。

※「優れた」という表現について

本報告では「優れた」という表現を使用していますが、これは、「表彰されるほどの活動には何らかの優れている点があるはずであり、その中には参考になる点も多いであろう」という想定に基づくものです。また、本調査を説明する上で便宜的に用いている表現であり、本調査で対象としなかった活動を含め、活動そのものの優劣について評価したものではありません。本調査報告をご覧になられる際あるいは引用する際等には、上記の点に十分注意頂ければと思います。

3.調査結果の概要

■表彰制度の調査

全国の土木関係の表彰制度から75件の表彰制度を抽出し、各制度の特徴等を整理しました。

■受賞活動の調査(幅広調査)

上記表彰制度で表彰された活動について、公表資料の情報に基づき、計41件の「土木と市民社会をつなぐ」活動を抽出し、表彰制度名、団体・活動名、活動概要・特徴などを一覧表形式でとりまとめました。

■受賞活動の調査(深掘り調査)

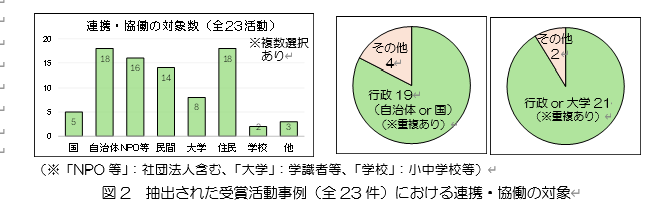

上記受賞活動から、他の活動の参考となる観点で更に絞り込み、計23件の活動を抽出しました。公表情報を基に、活動の連携・協働の主体や対象、活動の工夫等を、活動ごとに個票形式でとりまとめました。 これらの結果から、行政あるいは大学を巻き込んだ活動事例が大半であることがわかり(図2)、やはり行政や大学(有識者等)との連携・協働は活動に有利に働いている可能性が考えられます。

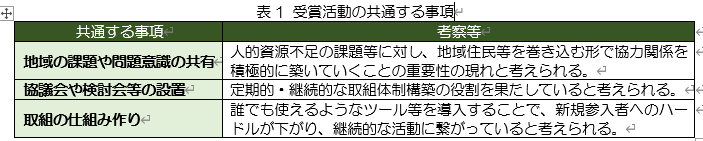

その他の共通する事項としては、表1の点が挙げられ、限られた事例によるものではあるものの、受賞活動の特徴・工夫を表すものであると同時に、他の活動にとっても参考となるものと考えられます。

なお、ここまでの内容の詳細については、CNCP通信2024年9月125号を参照ください。

(https://npo-cncp.org/wp/wp-content/uploads/2024/09/CNCPstushin_Vol.125_all_p16_20240905.pdf)

■実態インタビュー

ここまでは公表されている情報に基づく調査でしたが、公表情報は、いわば「外向けのきれいな上澄み」の部分が多いことが推測されます。一方、活動を立ち上げたり存続したりする上では、オモテに出てこない情報も重要であり、本報告の主要な読者として想定する、実際に活動を行っている団体等にとって、そのような実態に関する情報がより役立つ情報となる可能性が考えられます。

そのため、実際の活動で苦労した点や困難、それらの解決策など、実態に関するインタビューを行うこととし、依頼に回答頂けた2団体にインタビューを実施しました。その結果概要を表2に示します。

| 名称 | NPO法人 |

| 活動名・概要 | 新潟県長岡市における持続可能な防災教育体制の構築 →学校に毎年更新する教材(防災玉手箱)を設置し、事前講習を受けた市民がメンテナンスに訪問する際など、「御用聞き」として防災教育の支援を行う仕組みを構築。 |

| インタビュー概要 | ・既往経緯を踏まえた、新潟県や長岡市の防災教育プログラムの取り組みや地域の課題・ニーズに合致した取り組みの提案による仕組み作りが認められた。 ・企業や学識などの支援においては、やりたいことの押し売りとならないよう注意が必要であり、学校との信頼関係に基づく活動が重要と考える。 ・防災教育支援等の主たる活動は人員が確保できているものの、全般運営等の専任は実質2人であり、また委託費にも限りがあることから、活動の拡大や長期的な継続のための人員確保が課題である。 |

| 名称 | NPO法人 多摩源流こすげ |

| 活動名・概要 | 多摩川源流での水源の森再生プロジェクト →地域社会に貢献する湧水河川を、農業者・市民・NPO・行政等の協働により、再生保全管理システムを構築し、30年近い継続活動による環境保全及び観光へも貢献。 |

| インタビュー概要 | ・東京農業大学の研究フィールドとして始まり、小菅村及び村民の理解・協力のもと、NPO、企業等と連携しながら、体験学習や講座などの事業展開を継続している。 ・行政の支援に依存せず、大学や企業などと連携して様々なプロジェクトに取り組むことで活動費用の確保に繋げている。また、村民のエキスパートなどを講師として招く取組が地域活性化の一助となるとともに、持続可能な活動へと繋げている。 ・体制は実質2人での活動であり、今後の継続的な活動への人材確保が課題である。 |

2団体とも、行政や学識者、学校、企業等との連携と、中心的なスタッフの精力的な活動により、地域のニーズに即して課題解決に取り組んでおり、見本となる活動と考えられます。一方で、費用の確保や活動の拡大・継続のための人員確保には課題も多く、試行錯誤の状態というのが実情のようです。

■財政面の事例調査

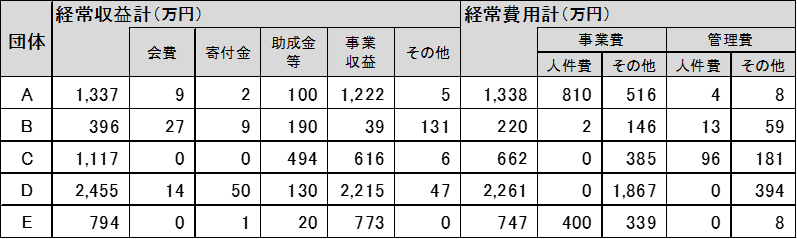

多くのNPOにおいて、活動費の確保は大きな課題の一つになっていると思います。ここでは、参考として、NPO法人の収益・費用について、内閣府の「NPO法人ポータルサイト」による活動報告書等を調査し、事例整理を行いました。

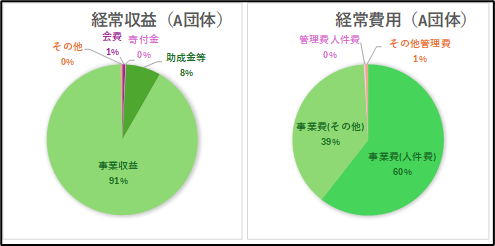

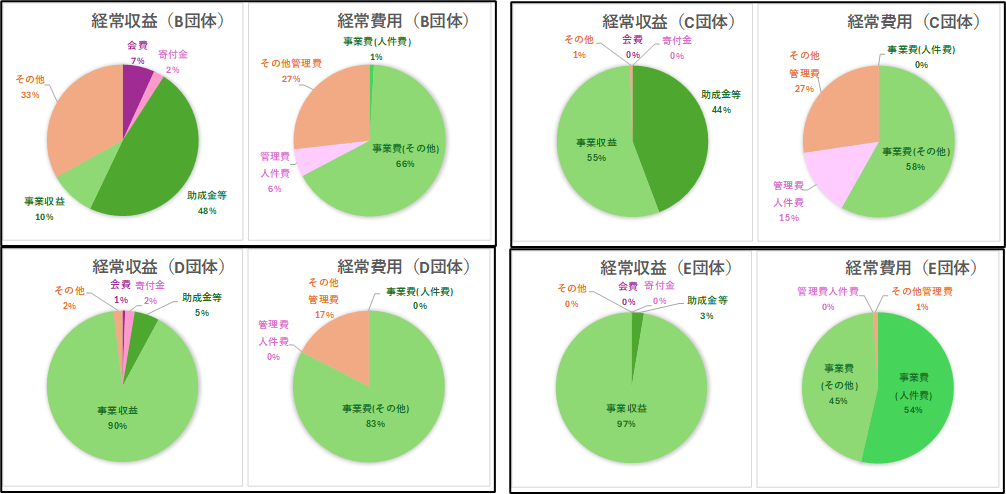

本対象の団体について調査した結果、5団体の活動報告等が公表されており、それらの収益・費用を整理した結果が表3、図3となります。

●収益については、5団体のうち3団体で「事業収益」が9割以上を占めており、行政からの補助金などが含まれる「助成金等」を含めると、5団体とも多くが活動事業に係る収益となっているようです。

●費用については、5団体のうち3団体が、人件費を含む「事業費」で8割以上を占めており、残る2団体も「事業費」が6割前後と、全事例で6割程度 以上は事業費であることがわかります。

以上、限られた事例ではありますが、取り組む事業に関する収益が大勢を占め、費用についても事業費が多くを占めていることから、地域での積極的な事業への取組やその継続的な活動が表彰に値する優れた活動に繋がっていることが考えられます。

■最後に:実態把握のためのインタビューでは、回答頂けたのが2団体のみとなり、また、どちらも理想的な活動をされていると思われることから、必ずしも皆さんの期待するような実態情報とは言えなかったもしれません。ただ、本調査内容で、少しでも皆さんのご参考になる部分があれば幸いと思います。